深秋时节,一场特别的成长之旅于2025年10月24日至26日开启——由冯雪臻(雪人)老师带领的「成长之星」工作坊,聚集了一群因孩子“成瘾行为”而焦灼的家长。

在这三天里,他们跳出困境,从认知重塑到方法落地,真正找到了与孩子、与自己和解的方向。

工作坊首日,雪人老师便提出了一个颠覆性的视角:“成瘾”是一个相对的概念,其核心是“度”的失衡,而非行为本身的原罪。

工作坊突破传统戒瘾的对抗思维,提出“情感可视化先行”的干预路径:

☑幸福绘画:通过色彩投射与意象分析,引导参与者将抽象的焦虑与创伤转化为具象视觉叙事,激活默认模式网络的自我整合功能。

☑认知重构工具:借助绘画成果,帮助家长将孩子的成瘾行为重新定义为“渴望联结的求救信号”,而非叛逆攻击。

一位家长看着自己画中那片“被围墙困住的彩虹”时,猛然醒悟:“我一直想给孩子最好的,却用期望给他建了一堵墙。”

这种情绪可视化的方法,正是激活自我整合功能、开启认知重构的第一步。

工作坊次日,探讨转向家庭系统动力。雪人老师揭示:“孩子常常成为家庭系统的‘症状承担者’,其成瘾行为可能是对家庭隐性矛盾的忠诚献祭。”

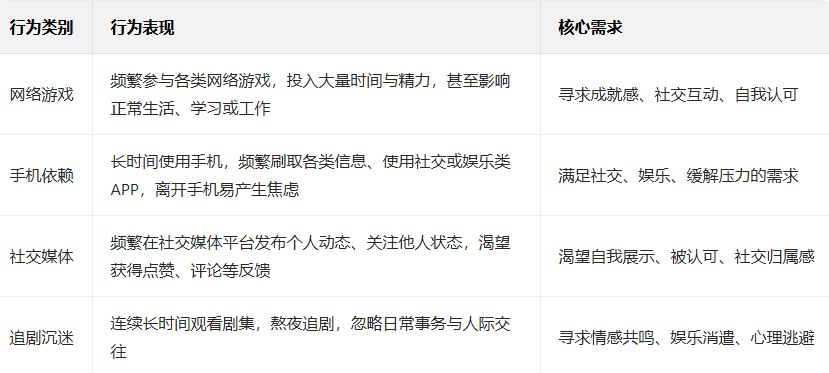

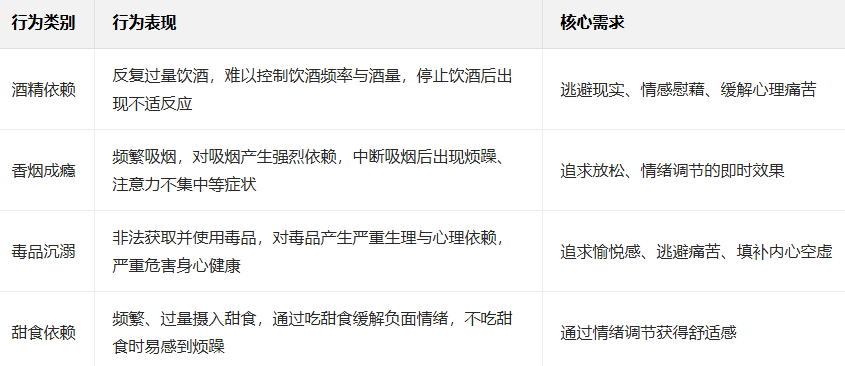

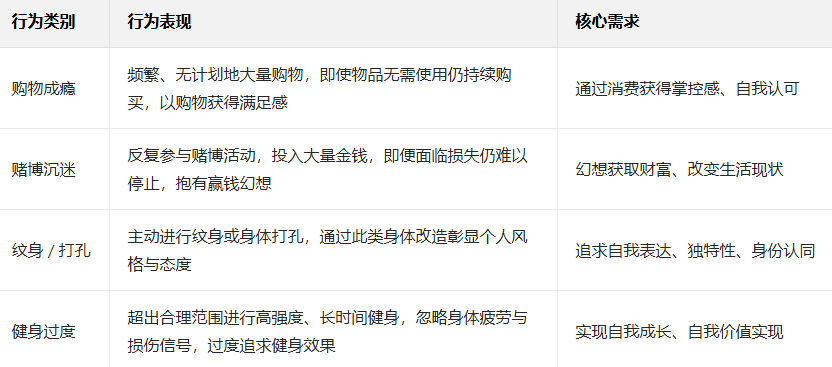

通过系统的需求分析,工作坊将常见的成瘾行为分为三大类型:

在深入的代际共情训练中,家长们通过"守护天使"角色扮演,亲身体验孩子的处境。

一位家长分享:“我在游戏里,总算能听到一句'你真棒'。”

一位家长分享:“原来孩子买买买,是要那个'我自己说了算'的感觉。”

一位家长分享:“原来我的孩子一直在自救,我一直都不懂她。”

当我们读懂行为背后的渴望,责备就变成了理解。

最后一日聚焦于未来之路的构建。雪人老师强调:“瘾是爱掉的,不是戒掉的。真正的解决之道,在于用现实世界中温暖而牢固的联结,去替代虚拟世界带来的空洞慰藉。”

工作坊提供了一系列重塑家庭联结的工具:

共情四步法:通过“观察-感受-需求-请求”的结构化沟通模型,为家庭对话创建安全、非批判的交流空间。

阳性赋义技术:在集体共创的“你太棒了!”环节,家长们学习将“孩子拒绝沟通”重新解读为“他在练习守护自我边界”,从而将对抗转化为理解的契机。

生命之轮绘制:每个家庭以“社会支持、兴趣发展、成就事件”为维度,共同绘制了指向未来的家庭成长蓝图。

真正的沟通,不是让孩子听话,而是让孩子愿意对我们说话。

工作坊尾声,雪人老师道出真谛:“我们追求的,不是塑造‘完美无缺'’的孩子,而是培育能够包容脆弱、支持成长的‘家庭生态系统’。”

这场工作坊的根本意义,是将成瘾问题放在“人天生渴望联结”这个维度来理解。当父母们把目标从“戒断纠正”转向“理解共建”时,真正的转变就在亲子之间最深的联结中自然发生。