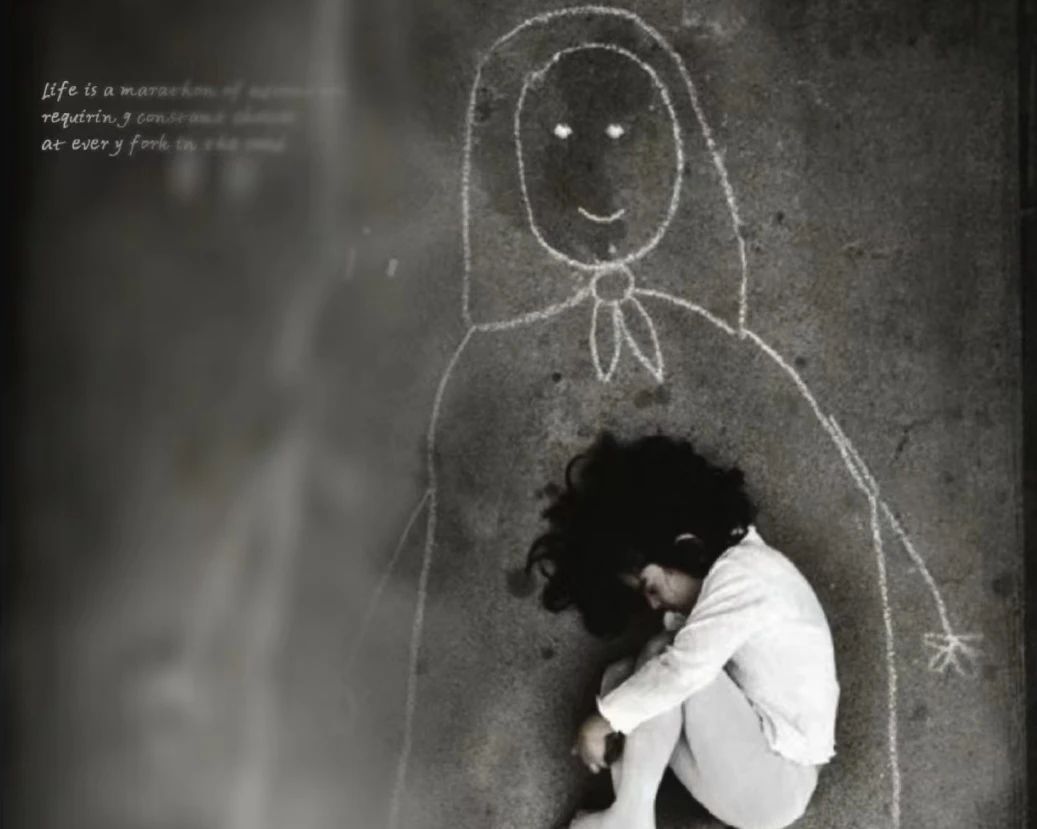

“躺平”正成为无数年轻人无声的呐喊,也是无数家庭里刺眼的伤疤。

当孩子关上了门,也关上了与外界连接的通道,父母的恐惧和不解像藤蔓般缠绕。

但真正需要被看见的,或许是那扇紧闭的门后,那声未被听见的呼救。

焦虑之下,家长最容易踏入的三个误区,往往让沟通的门缝彻底合拢。

1.持续追问 步步紧逼

“简历投了吗?”“面试准备如何?”“明天有什么计划?”……一连串的问题像密集的鼓点,敲打着孩子本已脆弱的神经。每一句催促背后都是父母的焦灼,

却只让孩子感到窒息的压力和沉重的失败感。当心被追问的,从来不是答案,而是逃离追问的出口。

2.指责抱怨 反复比较

“看看人家谁谁谁……”“我们当年哪有条件躺着?”“你就是吃不了苦!”这些话如同利刃,深深刺入孩子摇摇欲坠的自尊。比较不能点燃动力,只会浇灭残

存的火苗;抱怨无法唤醒斗志,只会加深“不被理解”的孤独堡垒。指责是扬起的风沙,终将模糊彼此靠近的道路。

3.过度代劳 包办一切

心急如焚的父母可能直接替孩子联系工作、四处托人,甚至悄悄投递简历。这看似是“帮一把”,实则剥夺了孩子面对问题、承担责任的机会,强化了其“我不

行”、“只能靠父母”的无能感和依赖感。过度代劳如同筑起温床,却熄灭了成长必经的挣扎微光。

1.先给孩子喘口气的空间

暂时收起追问和说教,用一句 “看你这样,肯定心里不好受,累了就歇会儿”接住他的情绪。不妨留出几天到一周的 “缓冲期”,不主动提学业、工作这些压力源,

让紧绷的神经先慢慢松弛下来。情绪被看见、被允许,才是后续沟通的前提。

2.从关心生活重建情感连接

从生活细节重新靠近他:“今天想不想吃糖醋排骨?”“你昨天看的那个综艺,里面哪个片段最有意思?”暂时放下对 “结果” 的焦虑,在柴米油盐的琐碎里重新织

起情感的网。可以邀他一起做点轻松的事,比如傍晚去公园遛弯、窝在沙发上拼拼图,重点不是做什么,而是传递 “无论怎样,我们都在一起” 的信号。

3.捕捉兴趣 支持微小尝试

留意孩子不经意间流露的兴趣点,可能是打游戏时对策略的分析,也可能是聊到某个话题时的兴致勃勃。顺着这些点鼓励他试试:“你对这个这么有想法,要不要写点

东西分享下?”“社区有个相关活动,一起去看看?”不用追求什么成果,一点点小尝试,就能帮他慢慢找回向外探索的动力。

4.放下执念 认可多样人生

和孩子聊聊,人生不是只有一种活法。工作、成绩都不是衡量一个人价值的唯一标准。告诉孩子,偶尔“躺平”很正常,就像手机没电了要充电,这段时间可以整理心

情、重新找找方向,不用有负罪感。

5.必要时寻求专业帮助

如果发现孩子长期情绪低落、不愿社交,甚至出现失眠、食欲下降等情况,别硬扛。温和地跟他说:“我看你最近状态不太好,要不要找心理咨询师聊聊?我陪你一起

去。”专业的帮助能提供更科学的疏导,这不是矫情,而是对自己负责的表现。

孩子选择“躺平”,并不是因为懒,而是对外界太大的压力竖起的一道保护墙。在这背后,是他们心里对生活意义的迷茫,对那些评价标准的怀疑,还有对自己价值的

不确定,他们默默扛着很多我们看不到的累。

做父母的,爱孩子不该是把他捆住,也不该是逼着他往前跑,而是该给孩子喘口气、好好想想的地方。这份包容,其实是帮他攒力气的源泉。

等孩子真的感觉到被接纳、被信任了,心里的劲儿慢慢醒过来,就会更坚强地重新面对这个世界。孩子躺下歇脚的地方不是终点,是心里歇一歇、整理整理的中转站。

父母别太焦虑,你的信任才是黑夜里能稳住他的锚。外面的节奏乱了也没关系,爱就是那个稳稳的节拍。孩子真正需要的,从来不是有人逼着他往哪走,而是一个随时

能回去歇歇的家。